Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, la Universidad de Leeds y el University College de Londres ha identificado una nueva limitación en la química del núcleo terrestre, al demostrar cómo pudo cristalizarse hace millones de años. El estudio se publica en Nature Communications .

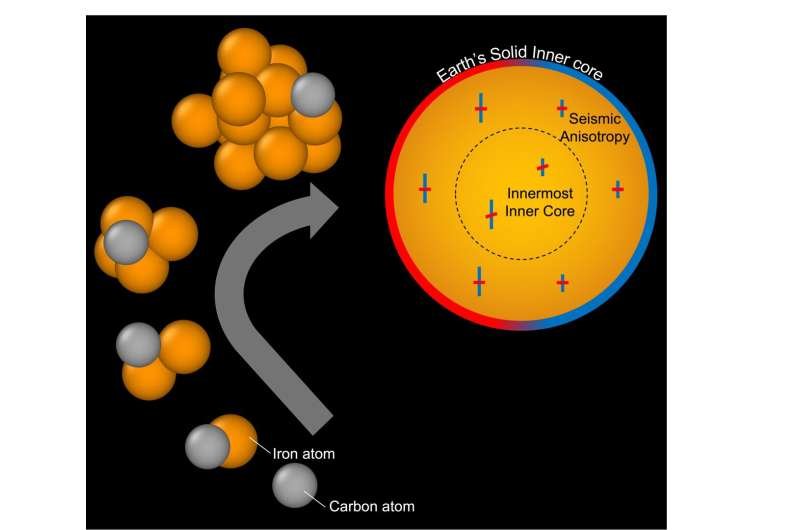

Los investigadores demostraron que el núcleo tendría que estar compuesto por un 3,8 % de carbono para que comenzara a cristalizarse. Este resultado indica que el carbono podría ser más abundante en el núcleo de la Tierra de lo que se creía, y que este elemento podría haber desempeñado un papel clave en su congelación, ofreciendo una visión excepcional de los procesos que ocurren en el corazón de nuestro planeta.

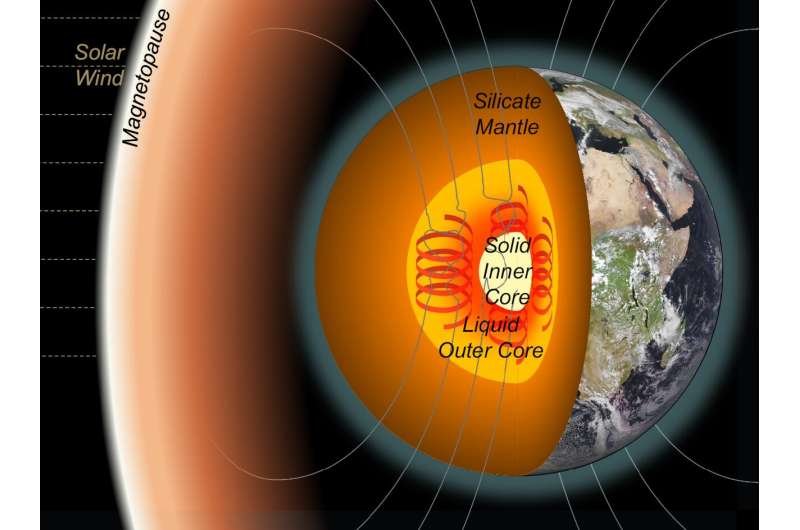

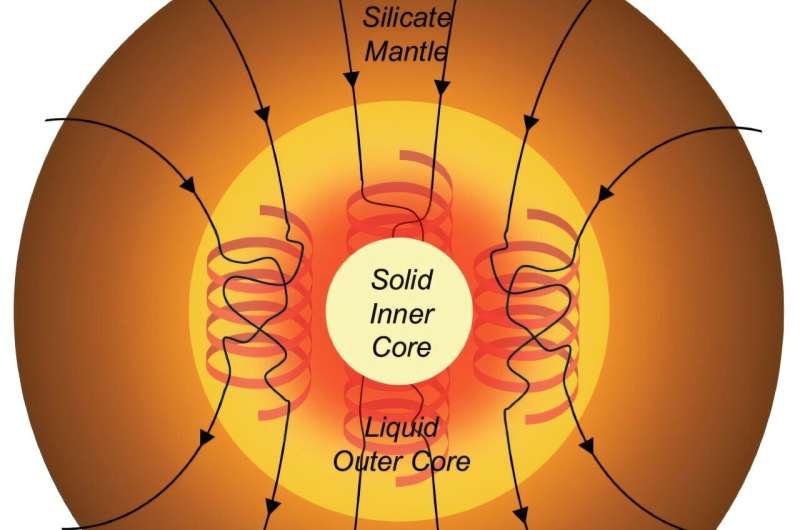

El núcleo interno de la Tierra , la masa sólida rica en hierro que se encuentra en el centro de nuestro planeta, crece lentamente a medida que el núcleo externo fundido que lo rodea se enfría y congela. Sin embargo, este proceso ha sido motivo de debate entre los científicos durante décadas.

La formación del núcleo interno no se limita a determinar cuándo se enfrió hasta su punto de congelación , sino que implica el proceso de cristalización, que depende de su composición química exacta. Al igual que las gotas de agua en las nubes, que pueden enfriarse hasta -30 °C antes de formar granizo, el hierro fundido debe sobreenfriarse (por debajo de su punto de fusión) antes de congelarse.

Cálculos anteriores han sugerido que se necesitarían entre 800 y 1.000 °C de superenfriamiento para iniciar la congelación del núcleo si estuviera hecho de hierro puro.

Sin embargo, si el núcleo se sobreenfría a este grado, los investigadores han demostrado que el núcleo interno crecería enormemente y el campo magnético terrestre colapsaría. Sin embargo, ninguno de estos resultados se ha dado a lo largo de la historia de nuestro planeta. En cambio, los científicos creen que, en el pasado, el núcleo podría haberse enfriado a no más de unos 250 °C por debajo de su punto de fusión.

Esta nueva investigación se propuso comprender cómo existe el núcleo interno tal como se observa hoy en día con un sobreenfriamiento tan limitado en el pasado. Sin acceso directo al interior profundo de la Tierra, el equipo de investigación tuvo que basarse en simulaciones por computadora del proceso de congelación.

Analizaron la presencia de otros elementos, específicamente silicio, azufre, oxígeno y carbono, y cómo éstos podrían afectar el proceso de congelación.

«Cada uno de estos elementos existe en el manto suprayacente y, por lo tanto, podrían haberse disuelto en el núcleo durante la historia de la Tierra», explicó el coautor y profesor asociado Andrew Walker (Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Oxford).

Como resultado, esto podría explicar por qué tenemos un núcleo interno sólido con relativamente poco sobreenfriamiento a esta profundidad. La presencia de uno o más de estos elementos también podría justificar por qué el núcleo es menos denso que el hierro puro, una observación clave de la sismología.

Mediante simulaciones computacionales a escala atómica de unos 100.000 átomos a temperaturas y presiones superenfriadas equivalentes a las del núcleo interno, el equipo de investigación rastreó la frecuencia con la que se formaban pequeños cúmulos de átomos, similares a cristales, a partir de un líquido. Estos eventos de «nucleación» son los primeros pasos hacia la congelación.

Lo que descubrieron fue sorprendente: el silicio y el azufre, elementos que a menudo se supone que están presentes en el núcleo, en realidad ralentizan el proceso de congelación. En otras palabras, se necesitaría más sobreenfriamiento para comenzar a formar el núcleo interno si estos elementos fueran abundantes en esa parte de la Tierra.

Por otra parte, descubrieron que el carbono ayudó a acelerar la congelación en la simulación.

En el estudio, los investigadores evaluaron cuánto sobreenfriamiento se requeriría para congelar el núcleo interno si el 2,4 % de su masa estuviera compuesta de carbono. El resultado: aproximadamente 420 °C, una temperatura aún demasiado alta, pero la más cercana a la viabilidad hasta la fecha.

Pero cuando extrapolaron sus resultados a un caso donde el 3,8% de la masa del núcleo es carbono, el superenfriamiento requerido cayó a 266 °C. Esta es la única composición conocida que podría explicar tanto la nucleación como el tamaño observado del núcleo interno.

Este resultado indica que el carbono puede ser más abundante en el núcleo de la Tierra de lo que se creía anteriormente, y que sin este elemento, la formación de un núcleo interno sólido tal vez nunca hubiera ocurrido.

Los experimentos también demuestran que la congelación del núcleo interno fue posible con la química adecuada y, a diferencia del agua cuando forma granizo, se produjo sin «gérmenes de nucleación», partículas diminutas que contribuyen al inicio de la congelación. Esto es vital, ya que, en simulaciones previas, todos los candidatos a gérmenes de nucleación en el núcleo se fundieron o disolvieron.

El autor principal, el Dr. Alfred Wilson (Escuela de Tierra y Medio Ambiente, Universidad de Leeds), afirmó: «Es emocionante observar cómo los procesos a escala atómica controlan la estructura y la dinámica fundamentales de nuestro planeta. Al estudiar cómo se formó el núcleo interno de la Tierra, no solo aprendemos sobre el pasado de nuestro planeta, sino que también obtenemos una visión excepcional de la química de una región a la que nunca podremos acceder directamente y aprendemos sobre cómo podría cambiar en el futuro».

Los científicos han debatido durante décadas cuándo comenzó a solidificarse el núcleo interno. Algunos defienden un núcleo interno antiguo (cuyo inicio de la solidificación fue hace más de dos mil millones de años), mientras que otros sugieren una edad mucho más reciente (menos de 500 millones de años). Con esta nueva información sobre el contenido de carbono del núcleo, estamos un paso más cerca de delimitar su composición química y sus propiedades físicas, y por lo tanto, su evolución.

Más información: Limitando la composición del núcleo terrestre a partir de la nucleación del núcleo interno, Nature Communications (2025). DOI: 10.1038/s41467-025-62841-4